编辑推荐

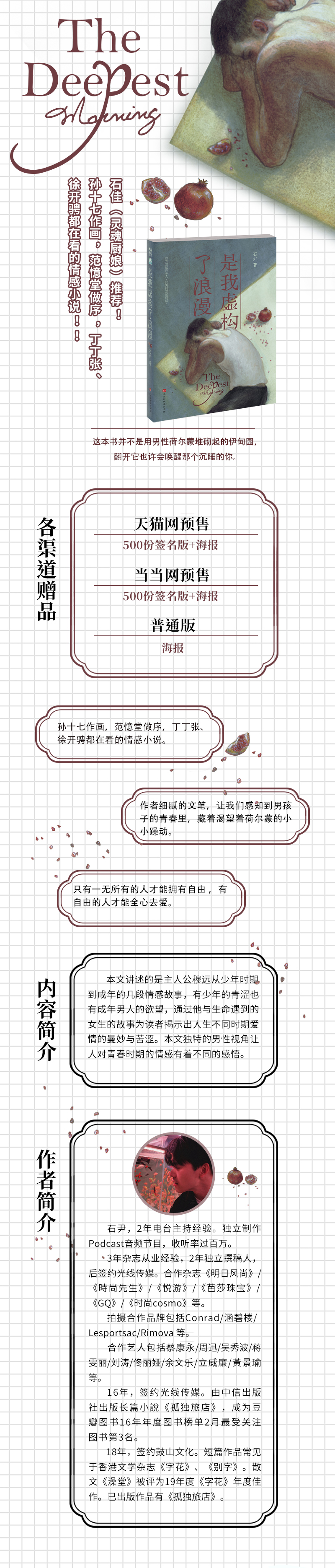

孙十七作画,范憶堂做序,丁丁张、徐开聘都在看的治愈小说。

作者细腻的文笔,让我们感知到男孩子的青春里,藏着渴望着荷尔蒙的小小躁动。

只有一无所有的人才能拥有自由 ,有自由的人才能全心去爱。

随书附赠精美海报。

内容简介

本文讲述的是主人公穆远从少年时期到成年的几段情感故事,有少年的青涩也有成年男人的欲望,通过他与生命遇到的女生的故事为读者揭示出人生不同时期爱情的曼妙与苦涩。本文独特的男性视角让人对青春时期的情感有着不同的感悟。

作者介绍

2年电台主持经验。独立制作 Podcast?频节目,收听率过百万。

3年杂志从业经验,2年独立撰稿?,后签约光线传媒。合作杂志《明日风尚》/《時尚先?》/《悦游》/《芭莎珠宝》/《GQ》/《时尚cosmo》等。

拍摄合作品牌:Conrad/涵碧楼/ Lesportsac/Rimova 等。

合作艺人:蔡康永/周迅/吴秀波/蒋雯丽/刘涛/佟丽娅/余?乐/立威廉/黃景瑜等。

16年,签约光线传媒。由中信出版社出版长篇小說《孤独旅店》,成为豆瓣图书16年年度图书榜单2?最受关注图书第3名。

18年,签约鼓山文化。

短篇作品常见于香港文学杂志《字花》、《别字》。散文《澡堂》被评为19年度《字花》年度佳作。

已出版作品:《孤独旅店》

目 录

第一部分 审判 001

第二部分 花样年华 005

第三部分 从鼻尖跃入海面 149

第四部分 远的身体 近的海 235

第五部分 深蓝色沼泽 267

前 言

序《单刀男孩》

范忆堂

2015年,石尹离开北京之前,借宿在我的出租屋内。

那时候他在创作第一本小说,我在写一首叫《性别》的歌,为了不扰他,我会躲在厨房里练歌“他他他、她她她……”两个埋头写东西的人其实没什么对话,但当我步出厨房,他却忽然开我玩笑:“你家到底来过多少个他/她?”我怒目一瞪,俩人捧腹大笑。

在石尹到来之前还有一件事,是我喜欢的人背着我把另一个人带到我家,碰巧也是石先生阴差阳错在微博上发现。这件事他从未安慰我,但这玩笑竟也化开了沉重回忆,散在笑声中。

石尹就是这样一个单刀直入的人,不遮不掩,活得比我果敢。他对事物的感受直接坦然,落笔不做作,不纠结“肝肠寸断”。他的小宇宙转速快,随时启动也随时关机,关机是因为动得快累得也快,狂情或悲伤都不会停留太久,又追随新感觉去了。就像他笔下的男孩,好似身上有触角,对每种知觉都敏感。

男孩的好奇往往由意识到两性区别开始,“幻想”则是此种意识与创作的共性。石先生的“单刀直入”带着火热却不多言的性感,文字亦如此,与“抽离”的人不同,我是后者,属于朦胧的性感,某种程度我们应该都挺性感……吧(自嘲)。

我们也都是活得纯粹的人,专注写作这一件事,咀嚼感受,发散幻想,虚构成字句。不过现实的一面我不浪漫,他浪不浪漫我不得而知。有三年没见了,我还记得他的“单刀直入”,有些情绪化,也容易害羞,满满的“男孩”特质。这样的他,听闻竟短暂陷入抑郁,所幸及时走出。我妄自猜测,石先生心性天真,对成人世界的攻防其实无甚概念,倘若成熟男性单刀直入为了“目的”和“猎取”,男孩的“刀”则如同玩具,承载着幻想乐趣。即便玩具刀挥空了,得不到也无争无害,就算不慎伤了自己,舔舔伤口静静愈合。

这些年我们都经历成长,翻开他的文字,还能看到对“男孩本能”绘声绘色的描写,有时带着反思,而那些天真的光泽还在,这便是好的。希望他永远保留那些纯粹。

在2015年的房间,有一个画面我印象很深,每当写作间隙,他会靠着沙发做平板支撑练腹肌,一边回看刚刚书写的段落。原来“性感”是他对自身的基本要求。

自序:毛边

这本书可能会带来“不适”,揭开一些男生的青涩记忆,捅破部分女生的初恋泡沫。“穆远”不是一个讨喜的人物,尤其在开头几章,因为眼疾,嗅觉的敏感和青春期男孩过度的自尊心在他身上体现得非常明显,同时他骨子里又是一个自卑懦弱的人,这就让他活得很别扭。他那些下意识的幻想或许会让女生觉得“超纲”,但假使可以,我想要替他说句话,他不是一个人,可以说几乎所有经历过青春期的男生都曾有过他这些想法,这顶多算在匮乏的生理教育下生发的过度“好奇”。

因为是第一人称,那些念头也仅仅是存于他脑中的一些幻想,谁都有过邪恶念头,只不过不说出来,没人知道。当这些念头堂而皇之地摆在你面前,你不愿意接受,或者换一种说法,你必须得觉得不能理解,否则好像自己就变成了跟他一样的人。但如果你从“林淼”的角度来看,他就是一个干净文弱的小男生,未尝不会对他动心。何谓人情?“善、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”有了欲求和缺口的人性才是完整的人性。抱着尝试了解和探索的心情来看“穆远”的青春时期,说不定会有意外的体验。

“不是所有的人都能出书,出了一本书的人大部分也出不了第二本。”这是小说里的一段话,也是我实实在在的体会。这本是我的第二本书,严格意义上来说其实是第三本,期间我还写过一本想要撕掉的书,不提了。《是我虚构了浪漫》写了半年,修改了一年,因为出版的关系丢在一边半年,后来又拿出来修改了半年。也就是说,总共两年半的时间,其中有一年半花费在推翻和调整上(当然,这样那样的理由一直没公司签下它,很难说不是反复修改的原因之一)。即便是这样,我现在再回头看这本书,仍然觉得可以继续修改,如果由着我,我可能会对任何写过的文章永无止尽地改动下去。很多当时觉得天才的词句,放半年再看就不是那么回事了,现在的版本是我改的第四稿,这已经是我目前认为它能呈现的最好状态。

出了第一本书之后多多少少结识了一些同龄作家,其中一些人十分高产,节奏快的每三个月就有一本新书面世,我现在想想仍觉得不可思议,就算有出版社肯签,以我“缝缝补补”的脾性也难以办到,所以那段时间总觉得压力很大。一群人坐在一起吃饭,互相聊聊最近的作品,我就很怕问到我,同很怕被老师点名一样,因为没“货”(没想到这把年纪还要遭这份罪)。别人张口噼里啪啦一堆书名,然后转向我“你这三年都没在职场,专心写书啊?书呢?”我只好脸红。“那上一本书呢?”加倍脸红。我不太想谈过去的作品,因为我已经不是过去的我(这不是说过去的作品我不喜欢),我更想聊现在或者将来的作品。

这种场合一般是朋友带着去的,还没出发我就已经觉得尴尬,朋友会问:“该怎么介绍你合适呢?作家?”我愧不敢当,觉得自己还差得远,够不上我心中能被称为“作家”的标准,但总要有个“头衔”,大家需要这个。到场的会有各种作家、画家、艺术家,只有我找不到自己的位置。后来,我就很少在这种场合露面了。

“缝缝补补”,好像会和“勤俭”挂在一起,日子缝缝补补的,也能过得下去,又有一种“将就”的况味。我的“缝补”不太一样,源自一种敏感。我自认是一个敏感的人,有的时候过于敏感了。这个东西有让我困扰的地方,很多,在生活中。我的情绪充沛到不知该放在哪里才好,有人管这个叫矫情,但它在创作中让我能够最大程度地体会痛感和产生共情,让我能够珍惜所有人物的每一句话、每一个动作、神情,并斟酌这背后的意味,甚至细到捕捉他们周遭任何的风吹草动。我希望我从这些人物身上看到的东西也尽量让所有读者看到,我看不到的东西也有人可以发现。

前段时间在网上看到一个脱口秀,大概是说地球上每天约有25种生物灭绝,不管我们怎样保护或者怎样糟蹋地球,每天照样有25种生物会灭绝。是我们人类做得不够吗?恰恰是人类做得太多了。我们太自以为是,我们要拯救蜜蜂、拯救鲸鱼、拯救大树,我们还妄想拯救地球。地球没有问题,有问题的是人类自己,即便人类死光了,地球还是会存在。人类要做的事从来都是约束自己,拯救自己。我没有到“形而上”的境界,小说里“林淼”和“穆远”没办法互相拯救,我更是连拯救自己也谈不上,我认为能表达好自己就很好了。曾经有位朋友评价我的写作,说觉得我在用字画画,这是我最喜欢的评价,因为我试图描绘出一个足够清晰和真实的世界。

我跟这本书一起反复数次经历了即将出版和临时取消,非常折磨,那段时期我做了很多自我反省、自我否定和自我说服。到后来,我已经觉得即使无法出版我也可以接受了,这也是我为什么不能让它继续困在手里的原因。很难熬,但也熬过来了(接下来的话很官方,但确实是心里想说的话)。这件事如果没有下面这些人我办不到,我很想谢谢从我最初开始写这本小说就一直陪伴和阅读的小鹿,谢谢后期一直宽慰我帮我画封面的十七,谢谢一边奔波一边为我写序的堂堂,谢谢每一次商谈出版事宜都给予支持的高梦,谢谢非常有责任感的编辑孙岩(排名不分先后),希望提到大家的名字不会给大家造成困扰,还有很多没有提到的人,在这里一并谢过各位,帮我打破第二本的魔咒,鞠躬。

以上,是这一次针线活整理出的毛边。

试读章节

第一部分:审判

我觉得凭一时之勇或者一时之昏做出某种壮烈的姿态很容易,难的是,要承担由此引起的后果。

我这一生做过无数决定,有经过深思熟虑的,有不怎么成熟的,也有压根就没考虑的。我觉得凭一时之勇或者一时之昏做出某种壮烈的姿态很容易,难的是,要承担由此引起的后果。

一年过去了,仍有一种不可预知的阵痛时时来访,它像存于我脑中的海水,既会袭来,也会退去。后来它再出现,我便就近扶着什么,随着痛浪的频次不断数数。1,2,3,4……直到它慢慢消失,有时数到几百,有时数到几千,1,2,3,4……如同进行某种摧心剖肝的神秘仪式。我以为这钝痛是因为时夏的离去,但奇怪的是,我再也没有为了她而流泪,一次也没有过。我回想时夏用作实验,有时引来疼痛,有时又觉得麻木,好像这两个时机并没有必然关联。到现在我已经不太能确定,这莫名其妙的痛感是不是因她而产生的了。

经过层层调查、法庭辩论,时夏的案件终于走到终审判决,河畔的男人获了罪,是酒吧里见过两次的那个男人,我也因此摆脱了嫌疑人的身份,故意伤害致死不成立。如果没人翻案,那天的事情将不会再有谁知道。

双腿在宣判的最后一刻才迟钝地打起软,正因为身体被释放,精神反而背负起枷锁。为什么?我只是没有扭转她的死,没有改变原本的结局而已啊。我靠木桌撑着勉强挪下被告席,和冲上来的妻子抱在一起。我们紧紧相拥,像打算抱着各自的秘密同归于尽。

“我永远都不会再离开你了。”我声音很小,紧贴着她莹白的耳朵。

“可我已经不爱你了,一点也不爱了。”

她的口气冷淡又平静,仍同往常一样细弱。夕阳透过窗玻璃射进来,在石纹地砖上留下一摊扎眼的金色光洞。我的眼睛被灼得很疼,感到全身的血液倏地都涌上脑门,那里有辆巨型火车,载着我所经历过的全部伤心急速驶过,轰隆……轰隆……耳朵嗡嗡发响,一节节车厢轮番经过,轧得太阳穴蹦跳起来。

我重回了记忆的隧道,世界开始摇撼,到处都在土崩瓦解,我辛苦建立的一切都岌岌可危。车声愈来愈响,愈来愈近,脚底的泥土也开始碎裂,我害怕极了,我希望能朝着隧道的出口飞跃出去,可我没有。曾经插在我脚心里的那枚银色钢钉,足有五寸长,此刻直直穿进头顶,将我定在原地。它捣毁了喉管,破坏了神经,周遭的事物迅速沉陷,沉于幽缄与寂寞,在迎来了局的崩坏时我终于顿悟,终于抵达黑暗背后的黑暗。我抱着妻子单薄的身体,忽而觉得心中酸楚,在令人发盲的惨然金光中,落下两行清泪来。

第二部分:花样年华

那个夏天是我们之间最开心的一个夏天,可惜太短了。

1

我喜欢气味多过视像,我的少年时期也不同其他男孩子那样,混合着沥青、白石灰线以及奔跑的味道,更多的是眼镜布、班主任办公室和宝特瓶这些若有似无似是而非的气味。噢,说起来,还有一种味道令我记忆犹新,水泥地面的味道。身体砸向地面,尘土因此在一瞬间飞扬起来,鼻腔痒痒的,口中硌硌拉拉,那是一种半生不熟的脆而生硬的味道。伴随着放肆的大笑你应该就了解,这不是因为我时常一个不小心,而是因为别人时常对我“不小心”。

小时候的男孩子顽劣、任性,以欺负有缺陷的同学取乐,我能理解,所以并不计较。相较于他们,我过早地成熟起来,透过年幼的躯壳用成人的眼光看待世界。我十分享受独自躲在教室一角看书的状态,因此成绩出类拔萃,不过我没有把这当作一种优势,只是顺其自然地接受了我成绩很好的设定,好像事情本该这样,一如我从未将我的斜视当作一种缺陷。这个世界是由许多矩阵能量场错综排列所组成的,衡量一个人的价值,也可以通过不同矩阵来判断,没有哪一种是绝对的。我是有缺陷的,不完美而且自私的人,但我从不认为自己毫无价值。

视线从一个事物转向另一个事物的过程中有一只眼睛被落下,看向某一个人的时候,有一只眼睛心不在焉,景象要过一会儿才与自己本身相叠。除此之外,在别人看来也只是稍稍的眼位不正,就算一只眼睛被迫遮蔽着生活,但那好像也没对我造成什么影响。况且初中之后,我便很快做了手术,摘掉眼镜,除了偶尔阳光刺眼、久坐看书或者神经紧张时会出现一点点右眼外斜的情况,其余时间都与常人无异。久而久之,我甚至可以切断两只眼球的联系,单独控制右眼的移动轨迹,这听起来似乎有点可怕,但其实就像单独控制左右手那样简单。

当男孩们还专注于玻璃球和漫画书的时候,我已经发现少女身上幽幽散发出可爱的气味。夏天闷热而又汗涔涔的教室里充满了这种身体发育的气味,那是一种混合着潮湿泥土味的嫩草的清香。

暑假原本是我最期待的自得其乐的时光,可以毫无顾虑地窝在沙发里一动不动,阅读或者发呆。然而14岁那年的暑假,我被难以言喻的焦渴缠上,不断喝水,不断小解,无法静下心来做任何事,总好像哪里欠缺了点什么,又说不清究竟欠缺的是什么。那时空调并未普及,家里装了空调的同学在班级中是很可以大肆炫耀一番的。7年前国有企业改制,父母的工龄被买断,双双外出打工,紧接着就是货币贬值,家庭条件到如今也没缓和过来。虽不至于揭不开锅,但也只能算中等偏下的家境,我想即便我家装了空调,恐怕也要计算着电费,不能随心所欲地享用。

那天异常燥热难耐,电扇发出有气无力的讨人厌的响动。我把所有窗户都尽可能开到最大,每隔一会儿,就会有飞虫撞到纱窗上。我脊背透湿,额角像刚洗过,头发一缕一缕湿溻溻地黏在一起,现在想来觉得母亲称T恤为汗衫是有道理的,夏日里吸汗的短衫。可是汗衫被咸湿的汗水浸透也会觉得不舒服吧?这么想着,我把手从下面抄进汗衫里抖来抖去,将它和皮肤隔开。我时常跟身边的事物讲话,一切事物,因为……我实在没什么人可以讲话,后来有不少女生因此觉得我很温柔,其实这只是寂寞的习惯罢了。

我趴在窗子边,看掉在夹缝中歪扭爬行的一只蜗牛,观察它究竟几时才能爬出囹圄。它在路过的地方都留下一条闪亮的涎线,那涎线在暴晒中很快变成翘起的白色干皮,风一吹便飞走了。我将一只手掌伏在纱窗上,在纱窗能承受的程度下使力按压,发烫的空气从另外一侧和我的手掌交汇,那感觉很奇妙,像被一只来自其他什么人的手掌紧紧贴着。我倏忽间明白了这焦渴的来源,它源于一种由内而外的思念,我思念着那股填满教室的清香,渴望和谁发生什么青春期的碰触,虽然那些女孩子的手我一个也没牵过,甚至连人都不敢正眼看去,可我已经开始思念她们了。

“啪!”

谁的手掌从窗外快速击了一下我的手掌,虽然只是一次极短暂的接触,却使我无限振奋起来。隔着纱窗细硬的涤纶材质,从细小的眼孔中泄露出的柔软肉感比直接相碰更加明显,其中还有着汗液交接停留在我手上,不肯干去。那是我人生中第一次与女孩子发生实质性的接触,充满着若即若离的新鲜感。我停了好一会儿,才真正将对方的问话传送到大脑皮层。

“你干吗呢?”

这个处在变声期的尖细声音向我发问,我应当抓紧回应些什么,虽然我这样暗示自己,但仍是先观察了她一阵子,才开口说话。她的样貌并不出挑,但也不是说不好看,是非常令人顺心的长相,拥有一种与一切环境相融的力量。这样说吧,把她扔进不够漂亮的人群中,并不能将她一下子挑出来,同样把她扔进十分漂亮的人群中,似乎也没什么不妥。

她的睫毛长而卷翘,从侧面看,高出鼻梁一截。眉目和煦,像炎日里可以令人安心歇息的溪边树荫,时而风吹草动,那双眼睛也跟着摇晃两下。微微渗出汗珠的细小鼻尖下,粉红色的唇齿在喘息间轻轻翕张,显露出一种害羞的少女的躲闪。头发很长,蓬松柔软地垂盖在微微隆起的胸脯之上,还未到穿胸衣的年纪,她只在里面穿了一件纯白色吊带小背心。我不想盯着她看,可眼睛总是不由自主地滑向那边,在她撩起发梢时,我的心也随着那根被牵动的吊带,搔得痒痒的。

我不知道她为什么偏偏要和我打招呼,是因为住在附近?还是因为和我同班?但她突如其来地,为我枯燥闷顿的午后带来了一线生机。带着一种宿命的意味,我勾勒着漫长的暑期,觉得自己需要和她结识。

“你叫什么?”我没预料到我会如此直接,身体似是在大脑之外自行开辟了一个什么系统。

“你叫穆远吧?我们同班的。我叫林淼,” 她的声音又细又轻,十分温柔。

“不记得?三个水那个……”

“我知道。”我打断她,那个字我当然认识。

“你知道我?”她充满期待和误会地望着我,我想了一下顺着她的意思点点头。

“嗯。”

“天真热啊。”

“夏天很快就会过去的。”

“热的话可以来我家玩,我家有空调,吹起来比电扇舒服多啦。”

可能怕我不好意思,她又着急补了一句。

“爸妈下午很少在家。”

我知道这是一种孩子之间非常单纯的邀约,大概就像“放学一起走吧”的感觉。但一想到只有我和她两个人,两具被青春撑得满当当的身体要单独处于一间无人的房子里,我的心就不禁胡思乱想,手指也跟着悸颤起来。

“你的眼睛……怎么了?”可能是因为神经紧张的关系,斜视的老毛病又兀自跑出来了。

“你害怕?”

她将眼睛看向别处,来回摇了摇头,心里分明是害怕的。我用手捂住那只眼睛,努力调整眼球的位置。

“好了,你看看。”

“哇!像是一种魔术……”

“差不多吧。还愿意来找我?”

“明天下午两点,午睡之后,我来找你去我家。”

说完她转身跑开,女初中生的黑皮鞋和白短袜,一晃一晃跳出了我的视线,这时蜗牛早已经消失,时间不知跳到了什么地方去。

那天晚上,暑热在房间内滞留不散,我身上像裹着一件毛剌剌的粗线织物,又汗又痒,翻来覆去无法入睡。眼前不断描绘出一些模糊不清的、我自己也说不上来的事,似是同“她”有关的事情。一直处于活跃状态的脑袋像在水中泡久了的干蘑菇,发着胀,几个小时之后我仍然毫无睡意,就干脆坐起来等待窗口发白。

第二天还不到一点,我就不断向窗外张望,身体中有人悄悄作梗似的,一旦有什么影子从窗前经过,我就马上脸红心跳。林淼提前了五分钟,后来我知道这是她守时的习惯。她的短裙在蹦跳中不断拍打白瓷般的大腿,今天的白短袜上多了一圈蕾丝花边,和头发一起上上下下翻动着。她拂拭了一下顺着鬓角滑落的汗珠,远远地,远远冲我开心地笑着,很多年之后我仍然会常常想起那轻快的毫无顾虑的笑,不知道她有没有后悔过。

对她来说,我们之间是什么先开始的呢?爱情?还是不幸?

2.

当然小孩子可能还不会想那么多,但以防万一,为了不让她觉得我轻浮,我特地穿了件白色长袖衬衫,黑色短裤下是白短袜和黑皮鞋,这样黑白相间,让我觉得自己像只斑马,不由得笑出来。

“笑什么?”她好像不会大声说话,跟第一次见面一样,声音又细又轻。

“没什么……可能有点开心。”

“你这个人真的很奇怪。”

“怎么了?”

“开心就是开心,不开心就是不开心,哪里来的可能呢?”

“我还是第一次去别人家里做客。”

“从小到大一次也没有过?”

“一次也没有过。”

“想想也是,教室里你总是一副不好相处的样子,一直在角落里看书,你看过很多书吧?”

“跟有些人比起来不算多。”虽然我嘴上谦虚,实际上心里对这种恭维十分受用。

“那我是你第一个朋友?”

“算是吧。”

“太好了,我会努力的。”

林淼住在西家大塘,离我家不远,穿过一条马路就是了,但却是完全不同阶层的高档小区。那是条十分好看的马路,主路连接着一上一下两条辅路,一条通往山上,一条通往山下,在夏日里锃亮发光,很像一个人双手上下舞弄的两根银色缎带。

她家在六楼,带一个小阁楼的那种,门打开,我愣了好一会儿,直到林淼把我拉进去才回神过来。室内装修在当时的我看来十分高级,不同于奢华,是其间透露着品味的人民币味道。不用换拖鞋,我们穿着袜子走进屋里,像猫一样不发出声音。空调特地没关,空气十分凉爽,突然逃离闷热环境,让我有种不真实的轻快感,林淼将我安置在沙发上,自己去拿零食和冷饮,沙发好舒服,我心里十分羡慕。

“沙发舒服吗?”

我不想让自己显得很容易满足,不想表现的像一个没见过世面的穷孩子,于是没有正面回答她的问题。

“尤其是爬了6层楼95个台阶之后。”